MODELOS ATÓMICOS

Desde el siglo V a. de C. la humanidad ha escuchado hablar de átomos, como las partículas fundamentales de la materia. Sin embargo, debido a que los átomos son tan pequeños, no es posible verlos a simple vista, por esta razón, se han propuesto varios modelos y teorías acerca de cómo son

estas partículas fundamentales.

El átomo a través del tiempo

Los griegos fueron quienes por primera vez se preocuparon por indagar sobre la constitución íntima de la materia, aunque desde una perspectiva puramente teórica, pues no creían en la importancia de la experimentación. Cerca del año 450 a. de C., Leucipo y su discípulo, Demócrito, propusieron que la materia estaba constituida por pequeñas partículas a las que llamaron átomos, palabra que significa indivisible.

Los postulados del atomismo griego establecían que:

■ Los átomos son sólidos.

■ Entre los átomos sólo existe el vacío.

■ Los átomos son indivisibles y eternos.

■ Los átomos de diferentes cuerpos difieren entre sí por su forma, tamaño y distribución espacial.

■ Las propiedades de la materia varían según el tipo de átomos y como estén agrupados.

En 1805 el inglés John Dalton (1766-1844), publicó la obra Nuevo sistema de la filosofía química, en la cual rescataba las ideas propuestas por Demócrito y Leucipo dos mil años atrás. La razón que impulsó a Dalton a proponer una nueva teoría atómica fue la búsqueda de una explicación a las leyes químicas que se habían deducido empíricamente hasta el momento, como la ley de la conservación y la ley de las proporciones definidas.

La teoría atómica de Dalton comprendía los siguientes postulados:

■ La materia esta constituida por átomos, partículas indivisibles e indestructibles.

■ Los átomos que componen una sustancia elemental son semejantes entre sí, en cuanto a masa, tamaño y cualquier otra característica, y difieren de aquellos que componen otros elementos.

■ Los átomos se combinan para formar entidades compuestas. En esta combinación los átomos de cada uno de los elementos involucrados están presentes siguiendo proporciones definidas y enteras.

Así mismo, dos o más elementos pueden unirse en diferentes proporciones para formar diferentes compuestos.

■ Naturaleza eléctrica de la materia Desde tiempos remotos habían sido observados fenómenos eléctricos relacionados con la materia. Tales de Mileto observó que al frotar un trozo de ámbar, este podía atraer pequeñas partículas. Siglos después Gilbert comprobó que por frotamiento muchas sustancias adquirían electricidad. Sin embargo, fue solo hacia mediados del siglo XIX que estas observaciones fueron planteadas formalmente, gracias a los experimentos sobre la electrolisis que realizó Faraday, hacia 1833 y que le permitieron descubrir la relación entre electricidad y materia.

■ El descubrimiento del electrón fue posible gracias a una serie de experimentos alrededor de un dispositivo llamado tubo de rayos catódicos, que consiste en un tubo de vidrio provisto de dos electrodos, herméticamente soldados en los extremos de este y a través de los cuales se hace pasar una corriente eléctrica. En 1879, el físico inglés William Crookes, observó que si se creaba vacío dentro del tubo, retirando el aire presente en su interior, aparecía un resplandor, originado en el electrodo negativo o cátodo y que se dirigía hacia el electrodo positivo o ánodo, por lo que Crookes concluyó que debía tratarse de haces cargados negativamente, que luego fueron bautizados como rayos catódicos. Posteriormente, J. Th omson estableció, en 1895, que dichos rayos eran en realidad partículas, mucho más pequeñas que el átomo de hidrógeno y con carga negativa, que recibieron el nombre de electrones. En la actualidad se ha establecido que la carga de un electrón es 1,602 10 19 culombios y que posee una masa de 9,11 x 10-28 g.

■ Por la misma época, Eugen Goldstein (1850-1930), realizó algunas modificaciones al diseño inicial del tubo de rayos catódicos. El nuevo dispositivo tenía el cátodo perforado y el tubo, en lugar de vacío, contenía diferentes gases. Observó que detrás del cátodo se producía otro tipo de resplandor, proveniente del ánodo, por lo que dedujo que los nuevos rayos poseían carga positiva. Posteriormente fueron bautizados como protones y se determinó que su carga era de igual magnitud que la de un electrón, es decir, +1,602 x 10-19 culombios, mientras que su masa tenía un valor cercano a 1,673 x 10-24 g. Estos descubrimientos contradecían la creencia de que el átomo era indivisible, por lo que fue necesario concebir un nuevo modelo atómico.

En 1904, Joseph Thomson (1856-1940) propuso un modelo en el cual la parte positiva del átomo se hallaba distribuida uniformemente por todo el volumen de este, mientras los electrones se hallaban inmersos en esta matriz de protones, como las pasas en un pudín. Además, planteaba que la cantidad de cargas positivas y negativas presentes eran iguales, con lo cual el átomo era esencialmente una entidad neutra.

La primera evidencia de este fenómeno data de 1896 y la debemos a las experiencias de Henri Becquerel (1852-1908). Este científi co descubrió que los minerales de uranio eran capaces de velar una placa fotográfi caen ausencia de luz externa, por lo cual concluyó que poseían la propiedad de emitir radiaciones de forma espontánea.

Posteriormente, los esposos Pierre (1859-1906) y Marie Curie (1867- 1934), retomaron las observaciones hechas por Becquerel, comprobando que todos los minerales de uranio tenían la capacidad de emitir radiaciones. Además aislaron otros dos elementos con idénticas propiedades: el polonio y el radio.

La radiactividad se define como la propiedad que poseen los átomos de algunos elementos de emitir radiaciones. Debido a que las radiaciones son partículas subatómicas, los elementos radiactivos se transforman en otros elementos, pues la constitución íntima de sus átomos cambia. Estas radiaciones pueden ser de cuatro tipos distintos: Rayos alfa: son partículas formadas por dos protones y dos neutrones, por lo que poseen una carga positiva, igual a dos veces la carga de un protón. Debido a que la masa y el volumen de las partículas alfa son relativamente elevados, estas radiaciones viajan a una velocidad baja, y tienen un poder de penetración igualmente bajo.

Rayos beta-: se trata de haces de electrones, 7.000 veces más pequeños que las partículas alfa y que viajan a una velocidad cercana a la de la luz, por lo que poseen un poder de penetración medio.

Rayos beta+: son haces de partículas similares a los electrones, pero con carga positiva, denominadas positrones. Tienen las mismas propiedades que las partículas beta, en cuanto a masa, velocidad y capacidad de penetración. Dado que son antagonistas de los electrones, cuando un electrón y un positrón se chocan, se aniquilan mutuamente, convirtiéndose en energía electromagnética.

Rayos gamma: estos rayos son radiaciones electromagnéticas, con un contenido energético muy superior al de la luz visible, por lo que no poseen masa y tienen una gran capacidad de penetración.

A fines del siglo XIX, en 1895, Wilhelm Roentgen (1845-1923), estudiando los rayos catódicos, observó que una lámina recubierta con ciano-platinato de bario, que estaba a cierta distancia del tubo, emitía una fluorescencia verdosa. Afirmó que dicha fluorescencia correspondía a unos rayos que atravesaban los materiales poco densos, como la madera, pero que no pasaba a través de los más densos, como los metales. Además, no sufrían desviación por campos eléctricos o magnéticos. Por esta razón, concluyó que estos rayos no deberían estar formados por partículas cargadas y en esto se parecían a los rayos de luz. Roentgen los llamó rayos X. Los dos descubrimientos mencionados dejaban entrever que había espacio entre los átomos que conformaban los materiales conocidos, pero no estaba claro cómo ni dónde se distribuían estos espacios.

A principios del siglo XX, Ernest Rutherford (1871-1937) realizó un experimento cuyos resultados fueron inquietantes. Observó que cuando un haz de partículas alfa, emitidas por el polonio, uno de los elementos radiactivos, golpeaba contra una lámina de oro, algunas de las partículas incidentes rebotaban, hasta el punto de invertir completamente la dirección de su trayectoria. Esto era tan increíble como si al disparar una bala contra una hoja de papel, ésta rebotara.

Con el fin de dar una explicación a este hecho, Rutherford propuso, en 1911, la existencia del núcleo atómico, como una zona central densa, en la cual se concentraba cerca del 99,95% de la masa atómica. El núcleo debía ser positivo, puesto que las partículas alfa, también positivas, eran rechazadas al chocar contra los núcleos de los átomos del metal. También estableció que los electrones debían mantenerse en constante movimiento en torno al núcleo, aunque a una cierta distancia, con lo cual gran parte del volumen del átomo sería espacio vacío. Al igual que Th omson, Rutherford consideró que la carga negativa de los electrones debía contrarrestar la carga positiva del núcleo, para dar lugar a un átomo neutro.

Inconsistencias del modelo

Si bien, numerosos fueron los descubrimientos y fenómenos observados que permitieron comprobar la existencia del núcleo atómico y dilucidar su constitución, el modelo propuesto por Rutherford tenía ciertas inconsistencias. De acuerdo con la física clásica, toda partícula acelerada, como es el caso de un electrón girando alrededor del núcleo de un átomo, emite energía, en la forma de radiaciones electromagnéticas. En consecuencia, el electrón debería perder energía continuamente, hasta terminar precipitándose sobre el núcleo, dando lugar a un colapso atómico. Teniendo en cuenta que esto no sucede, algo estaba fallando en el modelo propuesto por Rutherford.

Descubrimiento del neutrón

Desde 1920, Rutherford había supuesto la existencia de una tercera partícula subatómica, que debía ser neutra, pues muchos elementos poseían una masa superior a lo esperado si sus núcleos solo estuvieran conformados por protones. Sin embargo, se tuvo que esperar hasta 1932 para comprobar experimentalmente la existencia de estas partículas.

El descubrimiento se atribuye a James Chadwick, quien observó que al bombardear placas de berilio con partículas alfa, estas placas emitían unas partículas, que a su vez se hacían chocar contra un bloque de parafina, ocasionando un desprendimiento de protones en este. Este hecho hacía pensar que su masa debía ser similar a la de los protones. Además, estas partículas no se desviaban por la presencia de campos eléctricos, luego debían ser neutras, por lo que se las llamó neutrones. Actualmente se calcula que la masa de un neutrón es 1,675 x 10-24 gramos.

Estos descubrimientos llevaron a describir al átomo como la unidad estructural de la materia, formada por tres subpartículas básicas: protones, neutrones y electrones.

Otras partículas subatómicas

Con el descubrimiento del neutrón se pensó que la estructura de los átomos había sido dilucidada en su mayor parte. Sin embargo, la historia apenas comenzaba. En 1932, Carl David Anderson (1905-1991) descubrió el positrón, con lo cual abrió las puertas a todo un panorama de nuevas partículas (más de 200 diferentes), que si bien forman parte de la materia ordinaria, se producen y desaparecen durante algunas reacciones que tienen lugar en condiciones muy especiales, obtenidas en laboratorios

especializados y frecuentemente con una vida efímera.

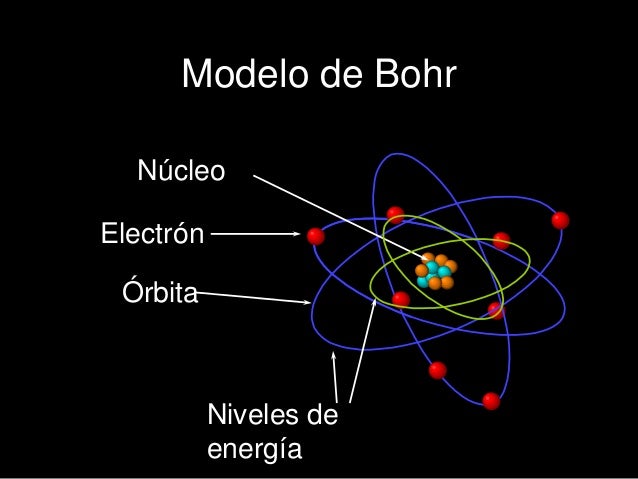

Modelo planetario de Bohr

Con el fin de dar solución a las inconsistencias que presentaba el modelo atómico de Rutherford, el físico danés Niels Bohr propuso, en 1913, que los electrones deberían moverse alrededor del núcleo a gran velocidad y siguiendo órbitas bien definidas.